|

|

Как мы открывали Пушкина

Про солнце можно писать свободно, воспевать блистающие его восходы и закаты, - как оно озаряет вершины гор, зажигает огнями океаны. И тихое, и простое писать можно: как оно пригревает поля родные, заглядывает и в глушь, в оконце лесной избушки, играет на бедной люльке, в глазах несмышленого ребенка. Солнце - всегда солнце.

И о Пушкине можно говорить свободно. Он - "явление чрезвычайное". Он - стихия, и для него нет мерок. И на высотах, и в низинках жизни Пушкин - всегда Пушкин.

Итак, попробую рассказать простое и маленькое: как мы открывали Пушкина.

Мы... Это все маленькие люди, детской и обыденной жизни, обитавшие на одном дворе. До события, о котором я поведу рассказ, все мы знали одного Пушкина - с нашего рынка мясника. Я и теперь еще вспоминаю странное ощущение, когда в книжечке Сытина увидал я красивый кораблик с парусами и прочитал по складам стишки:

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет:

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Под ними я прочитал: "Пушкин".

Это "П", похожее на наши ворота, было точно такое же, как и толстое золотое "П" на мясной лавке, и все буковки были те же: я только что выучился читать по вывескам. И тут "Пушкин"! Я не раздумывал, тот же ли это самый, но осталось внутри меня, связало что-то во мне этих обоих "Пушкиных", - в книжечке и на вывеске мясной лавки.

Родные буквы?..

Потом "Пушкин" связался во мне с зимой, со снегом на нашем дворе, с сарайчиком, где стояли мои лубяные салазки, с собачкой Цыганкой.

Зима... Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь.

Все - знакомо: дровни-простянки, по первому снегу неслышно выплывающие рысцой из наших ворот, с ездоком Кузьмой, - ломовиком, по-нынешнему, - "бразды пушистые", взрываемые полозьями по снеговой целине, через весь двор к воротам, мерзнущие в сырых рукавичках пальцы и грозящее мне лицо в окошке: "домой!"...

"Пушкин" незаметно делался своим. Лица его я не чувствовал и не помышлял даже, есть ли у пего лицо и кто он. Так, без лица, невидимый, кто-то, "в книжке", - "Пушкин". Были для меня без лица - солнечные дни, праздники, именины, зайчики на стене. Но понемногу он стал определяться. Мне было тогда лет семь.

Помню отца, в чесучовом пиджаке, облокотившегося на стол в кабинетике. На дворе поздняя весна, кричит мороженщик. Окно открыто, свежий ветерок тянет. В кабинетике холодок, мягкий голубоватый свет от синих стеклянных ширмочек на окошке. Я сижу на прохладном клеенчатом диване и все сползаю, - такой он скользкий. Мне как-то не по себе, печально,- от синих ширмочек? Я заглядываю за диван, в угол, на пузатое, пузырями, "казацкое" седло, вспоминаю, что отец болен, - недавно он упал с лошади, и у него кружится голова, - и мне становится жаль его. И сейчас у него болит голова, вон как он морщится и все потирает лоб. У притолоки стоит высокий, толстый приказчик Василь Василич Косой, руки за спину, и, почтительно наклоняясь, будто заглядывает под стол, докладывает о делах-подрядах, пищит сапогами и стреляет глазом по потолку. На меня будто смотрит, а разговаривает с отцом. Идет разговор о... "Пушкине"!

- Для чести...- говорит отец строго и все покачивается на локте. - Помни, для чести я взял подряд, не из барыша... Из уважения... Меня чтобы не оскандалить, помни!..

- Будь-покойны-с, понимай-ссс...

- Стояки и связи свежие чтобы, а не из расхожих там... Помни, что вся Россия будет открывать. По-нял?

- Будь-койны-с, пымасс...

- Великому человеку памятник, Пушкину! Все знаменитые люди будут. Главные места и все ложи проидешь фуганком... не было чтобы серости. Провесы выверить. Народ-дура, скопшится в проходах... упаси Бог, стояк подастся... скандал! на всю Россию осрамишь! Болен, сам не могу... дураков приходится посылать. Смотри ты у меня!.. Накануне сам загляну... - грозится отец и все покачивается на локте. - Ни в одном у меня глазу чтобы! После, успеешь еще надрызгаться...

- Никак нет, будь-покойны-с... доглядим-с. Для такого торжества-с, будь-покойны-с...

Василь Василич красен, говорит осторожно, в руку, но по запаху в комнате слышно, что он "успел". Теперь ему полная свобода, катает на шарабане и на дрожках, по всем подрядам.

- Ну как двигается?

- Очень строго полиция придирается. Приказали все наглухо зашить под местами. Вчерась сам пальцимейстер приезжал! Лишних тысяча горбылю пошло, а под ложами в доску чтобы зашить велели, где начальство... Четыре сотни досок пойдет-с. Все опасаются...

- Не понимаю... чего опасаются?

- Подложить могут-с... бомбов опасаются! Которых вот в Охотном надысь били, мигилистов... - шепчет Василь Василич, стреляя в меня глазом. - Строго за памятником Пушкиным следят-с. Парусиной даже закрыть велели! Доски уж с чего приняли, кожух расшили... через два дни молебен с открытием, так опасаются... Двое городовых день и ночь дежурют, чтобы парусину не содрали. Слухи такие, что могут подложить-с!

- Ври больше. Тем более! Убытку возьму, но чтоб все на совесть! Главное, стояки... прогоны не продлинять, связи крепить вплотную, а не... Пошлешь ко мне архитектора. Помни, для чести я... в ведомостях пропечатают. Ступай.

Я понимаю, но очень смутно. "Пушкину" открывают памятник. Будет торжество. Он есть, где-то. У нас никто про него не знает, но он - "великий человек". Отца я боюсь спрашивать: скажет, как всегда: "Да ступай играй, братец... не твое это дело". Сестры не объясняют, отмахиваются: "Ну, который стихи писал, поэт-Пушкин... Ну, памятник ему ставят!" Дворник Гришка ничего не знает...

- Мало ли их... помер какой-нибудь, богатый! Всякому упокойнику памятники становят, кто богатый. Вот наш Пушкин помрет, - в балдахине будут хоронить.

Я знаю, что он сочинял стихи, много стихов. Я уже знаю и "Птичку Божию", и "Румяной зарею". Недавно прочитал всего "Вещего Олега" и что-то понял, поплакал даже. Я рад, что отец строит "места" для Пушкина. Это чтобы смотреть. Он строил балаганы под Девичьим, "Ердань" на Москве-реке - святить воду, ледяные горы в Зоологическом саду. У него триста плотников. Теперь строит "места". Через это Пушкин становится мне близким, нашим. Я рад, но ясно не понимаю - чему я рад.

Помню толстого архитектора. Он курит толстую сигару, пускает синие клубы дыма, как из трубы. Отец отмахивается от дыма и морщится. Ему хуже, и теперь за его спиной подушка. Я сижу с ногами на диване, скриплю клеенкой, смотрю и слушаю. Отцу не до меня, и видеть он стал хуже: вчера наскочил на дверь; ходит, протянув руки.

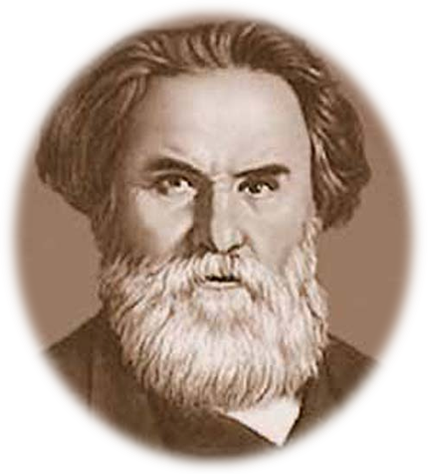

Архитектор показывает картинку - "Памятник-Пушкина". Я даже с дивана вижу высокого, кудрявого человека, в бородке на щеках, в длинном пальто, с рукою на груди. Он стоит на высоком ящике и как будто прислушивается, чуть нагнув голову, или о чем-то думает. Должно быть, сочиняет свои стихи. Это, конечно, он, особенный, непохожий ни на кого, Пушкин.

- Знаменитый был человек! - говорит отец грустно, покачивает головой и морщится.

- Очень знаменитый, - говорит архитектор. - Великий был поэт. Это от комитета, на память вам.

- Это вот приятно, очень лестно... спасибо... - говорит отец, разглядывая картинку, и я вижу, как ходит его рука. - В рамочку под стекло надо. Это вот приятно, лестно. Собирался все почитать, да все дела...

Я вижу слабую улыбку на пожелтевшем его лице. И другую улыбку вижу - как будто улыбку тоже, - в его лице.

Радостное во мне играет: у нас - Пушкин!

- А это приглашение на места, от комитета, для вас и родственников, знакомым раздадите... - говорит архитектор и достает толстую пачку карточек. - В знак внимания. Делаем-то задаром...

- Из чести-с... - перебивает отец, делая билетики веером, как карты, и кладет осторожно, уравнивая края, на стол. - Приятно, да не придется мне поглядеть, болею. Но... благодарю за честь. Кто и поглядит, может...

Я помню эти билетики. Они остались лежать в кабинетике на столе. Лежали долго, до осени. После смерти отца я взял их. Никто и не заметил. Я перечитал их все, и везде было одно и то же, - помнится: "Билет для входа на торжество освящения и открытия памятника А.С.Пушкину... сего июня месяца 1880 года". Потом я играл ими, домики из них строил.

Никто с нашего двора - кроме Василь Василича - на открытии Памятника не был. В этот день отца перенесли в спальню. А вечером пришел в новой поддевке Василь Василич и доложил, что, слава Богу, кончилось все благополучно.

- Народу было... невидимо, вся Москва! Очень парадно было... пичатели были...

Это слово он повторял торжественно - пи-ча-тели! Незнакомо оно мне было, но я его понимал как будто: это, конечно, те, которые шчатают книги, - пичатели?

- Музыка была полковая, генерал-и-губернатор были... и все пичатели, венки держали зеленые, лавры... объясняли так! Так все довольны были... Сдернули парусину - и открылось! Все "ура" закричали...

- А нашими "местами"... ничего, довольны были?

- Уж так довольны... очень благодарили, за отделку. Я говорю... наш хозяин, говорю, из уважения... для господина Пушкина-Памятника, себе в убыток... матерь-ял первый сорт, стояки какие, скрепа на совесть! Все бальеры фуганком пройдены, никто чтобы не занозился! Ни одной-то ступеньки даже не обломилось... для Пушкина-Памятника... Сам губернатор благодарил...

- Тебя! Уж успел, назюзюкался?..

- Помилуйте, ни в одном глазу! По стаканчику только поднесли. Народу, как приказали, на два ведра вина выдал, для праздника. Так старались!.. Очень всем ндравится... па-мят-ник...

- А никто небось ничего не понимает... - сказал отец. - Вон, погляди, похож?

Василь Василич приступил на цыпочках, прикрыв рот, уронил набок голову и вежливо заглянул через отца на стенку. Картинку с памятником, в золотой рамке, только сегодня повесили над кроватью.

- Оч-чень похожи... - встряхнув головой, сказал Василь Василич и быстро отступил к двери, кряхтя в кулак. - Ну прямо как живой... Памятник-Пушкин! Только народу нет...

Было мне лет одиннадцать. Был я в гостях у дяди. Как всегда, повел меня дядя в мастерскую, где отливались из бронзы паникадилы, подсвечники с лисьими головками и виноградом и всякие интересные вещички. Показывал нам литье высокий и очень худой старик мастер, в синих очках и кожаном запоне.

- А это знаменитый наш Косарев, - мотнул на старика дядя, - самого "Пушкина" отливал!

Я с благоговением посмотрел на мастера.

- Не-эт-с, не самого "Пушкина"... - ласково сказал мастер. - Я всего только правую ногу им отливал на заводе, на прежнем месте. Хозяин шутют...

Но и это было удивительно-радостно для меня, чудесно: вот самый этот человек - отливал!

- А как же кричал намедни на улице: "Я - Косарь, самого Пушкина отливал! Не можете меня в часть забрать!"?

- Ошибся я тогда маленько... - усмехнулся мастер.

- Нет, одну всего ножку им отливал, правую. Да и это за честь считаю. Пушкин... во всю Россию один! Руки дрожали, как им отформовку делал. Это не лисью головку лить... или там херувима на паникадилу... Ответ-ственность!..

Мне было радостно стоять рядом, смотреть на его руки, в жилах.

Потом - я все больше и больше открывал Пушкина.

Я уже учился в гимназии, в четвертом классе, но в нашем доме из книг были по-прежнему больше молитвенники и поминанья. Приходил к нам раз в месяц "наводить булгахтерию", - Василь Василич ставил только "крыжи" и мазал, - старший участковый паспортист, которого почему-то за глаза называли "Крыса Паленая",

- от него пахло тряпками и паленым, - и всегда угощали перед работой, - больше стараться будет. Его сажали за чайный стол и смотрели, как он выпивал из графинчика и проглатывал кильки с головами. Он заправлялся и вел деликатные разговоры о бухгалтерии, а больше - о просвещении.

Как-то пришел он после Рождества и объявил нам:

- Желаете просвещения? Не пожалейте полтора-кашки для редкого случая! На подписку собираю, по знакомству, лавошникам даже рекомендую... Всего Пушкина за полтора целковых, цельную кучу книжек, дешевле пареной репы! По случаю смерти Пушкина. Кануло пятьдесят лет, и теперь все могут его печатать. Не поскупитесь для потомства, а... в память знаменитого человека! Вот, подпишитесь на листочке, напишите-ка две строчки...

И вот, как-то весной, почтальон приносит тючок в рогожке. А когда его распороли, оттуда посыпались пухлыми кирпичиками чудесно пахнущие свежей краской томики "Полного собрания сочинений А. С. Пушкина", в обложках фисташкового цвета. И тогда я открыл его, от детского портрета - крутолобого кудрявого мальчугана - до Памятника ему, открыл до конца, всего. И всего его прочитал и перечитал, встретил и "про кораблик", и "про зиму", и "Птичку Божию", и "Вещего Олега", пережил снова первую с ним детскую свою встречу, с незабываемой свежестью и радостями несознанных и загадочных ощущений, необъяснимых и до сегодня, - это непередаваемое и поныне чувствование его - без человеческого лица, без смерти. Открывшийся мне в первые годы детства духовный его образ с годами стал только глубже и, пожалуй, еще необъяснимей.

1926

© И.Шмелев, наследники, J926, 1999

Верный идеал

Помните из восьмой главы "Евгения Онегина" - "прощанье" Пушкина?

Прости ж и ты, мой спутник странный, И ты, мой верный идеал...

Читаешь - и сердце томится грустью, и вспоминается горькое слово Достоевского - "международный обшмыга". В литературе нашей хранится наш "верный идеал", и, ставшие ныне, в отрезке времени и судьбы, "международной обшмыгой", мы не можем расстаться с идеалом: он создан душой народа, запечатлен великими, он живет в нас - и нас живит. Мы без него не можем и чутко храним его. Кланяемся ему и служим, - ив этом культура наша. Что же это за идеал?

Пушкин, "прощаясь", не договаривает:

А ты, с которой образован

Татьяны милый идеал...

О, много, много рок отъял.

Но сколько сказано многоточием...

Блажен, кто праздник жизни рано

Оставил, не допив до дна

Бокала полного вина.

Кто не дочел ее романа...

Захватывает дух, и слышишь в этих словах - пророчество. Мы - "выпили до дна", "дочли"... - и знаем:

О, много, много рок отъял!

Много. Но сердце, хранящее идеал, живет и бьется. И знаменуем это - праздником Идеала нашего, поминаем чудесного выразителя его.

Русское просвещение вышло особыми путями: в основе культуры нашей заложены глубокие нравственные корни. Она пошла от Христова Слова, через волю Владимира Святого, призвавшего нас Крестом. Вот закваска, поднявшая "русский духовный хлеб" - литературу, искусство, науку, философию, государственность: во всем светится "верный идеал". Возьмите ли медицину - увидите заветы Пирогова: ответственность и любовь.

Коснетесь ли права - совесть и милосердие: отношение к преступнику как к грешнику, сознание человеческого несовершенства и - отношение к каре как к искуплению за грех. Основа нашего уголовного закона - милосердие. Возьмите Ключевского - и признаете вещим слово его о "Преподобном Сергии Радонежском": погаснут лампады над гробницей Угодника, выразителя русской душевной сущности, когда иссякнет наш идеал, духовные силы наши, - погаснет великая культура. Возьмите литературу и науку, наших учителей родного: Ломоносов, Гоголь, Пирогов, Менделеев, Хомяков, Вл. Соловьев, Ключевский, Аксаков, Леонтьев, Достоевский и - первый над всеми - Пушкин. Создавший "Пророка" не первый ли глашатай высокого идеала нашего?! Изрекший "два чувства дивно близки нам", - основу "самостоянья человека", "залог величия его", указавший на "животворящую святыню", без чего "наш тесный мир -пустыня, душа - алтарь без божества", - не учитель ли человечества - вселенной? Не выразитель ли гениальный вселенскости идеала нашего, как вдохновенно сказал это Достоевский полвека тому назад!

Великое наше счастье, великая слава наша: есть у нас двое величайших: Пушкин и Достоевский: одно - двое. Оба вышли из беспредельного: от Духа Свята. И принесли откровение - идеал, на великое счастье наше, близкий душе народа. В наших земных глазах идут они параллельными путями, как будто не сливаясь. Один - ясный, как Божий день, - поэт чистый. Через него мы можем обнять весь мир, познать свое место в мире. Можем постичь небесное и земное -

И горний ангелов полет,

………………………........

И дольней лозы прозябанье.

Такой всеобъемлющий - и ясный. Такой человеческий - русский.

Другой, Достоевский, - мудрый вскрыватель недр,

- потемок и провалов в человеке, до подсознательного. Не только. Он и вещатель взлетов человека, парений его духа. Точный изобразитель всех человеческих движений, ключарь человеческого рая-ада, ведун жизни и яркий изобразитель всечеловечности русской сущности.

Страшным даром - ему дано внимать - "и гад морских подводный ход". Ему даны в удел и томление - величайшая "духовная жажда", и власть утолять ее.

Два величайших моря-океана, две великих "живых воды", от которых будем долго и сладко пить и, пия, познавать вселенную. Бесконечно идут они, будто бы не сливаясь. Они сливаются в беспредельности, невидимые для нас, замыкая собой как бы великий эллипс - русскую сферу нашу, и с ней - вселенскую. В них одних

- все, что надо, чтобы быть, и достойно быть. Восполняя один другого, дают они человека в завершении. И так понятно, что Достоевский взял Пушкина и показал нам. И властно сказал - чтите. Это - завет нам и наставление: Россия, познай себя! "Познай себя" - таинственные слова на Храме. Познай себя через Идеал твой! Познай себя в свете единокровных гениев. Останься собой, Россия, у тебя есть Водитель, великий твой Идеал

- Свет Христов, и великое чувство братства со всей вселенной.

С горестного пути блужданий видится нам невиденное раньше. Татьяна, Таня... - образ прощальный Пушкина. "Мировой обшмыга", "спутник странный", мы теперь рвемся к ней... тщимся воссоздавать убегающий милый образ. Теперь мы чутки; теперь мы, в томлении, ловим... -

……тайные преданья

Сердечной, темной старины.

Ни с чем не связанные сны.

Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь и особый смысл чувствуем, когда вчитываемся в чарующе-вещие слова:

Тогда - не правда ли? - в пустыне,

Вдали от суетной молвы,

Я вам не нравилась... Что ж ныне

Меня преследуете вы?

Зачем у вас я на примете?..

Теперь и особенно острый смысл слышится нам в стихах:

Прости ж и ты, мой спутник странный,

И ты, мой верный идеал...

Со "спутником странным" мы простимся без сожаления; но с идеалом, завещанным нам от века, не расстанемся никогда! Этот верный идеал Пушкина мы храним. И мы сохраним его. Мы его разгадали всей нашей болью, увидели через "магический кристалл" терзаний... Он - с нами, он - сила наша. Он теперь ясен нам. Он нас ведет, мы говорим с поэтом:

В надежде славы и добра,

Гляжу вперед я без боязни...

Апрель 1936 г. Париж

© И. Шмелев, наследники, 1936, 1999

Тайна Пушкина

Больше полвека тому назад, в Москве, Достоевский закончил знаменитую свою Пушкинскую речь такими словами: "Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем". Что разумел Достоевский под этой "тайной"? "Бессмертные и великие образы души русской", которые Пушкин мог бы еще создать и через них сделал бы нас более понятными для мира, более сплотил бы нас с Россией, объединил бы нас? По заключительной части его речи можно понять, что в этом и есть тайна, которую Пушкин унес с собой. Много с тех пор выпало нам тяжелых испытаний, и теперь, под чужим небом, поминая столетие кончины Пушкина, неужели мы еще не разгадали этой тайны? Может быть, Пушкин никакой тайны и не унес с собой, а оставил ее в своих твореньях не разгаданною до рокового срока? Разве мало он дал бессмертных образов души русской?

Всматриваясь теперь в чудесный образ нашего Гения, мы чувствуем не обновленную скорбь утраты, а радость встречи, и неразгаданной тайны не чувствуем. Может быть, и была она, тайна эта, когда была державная Россия, и мы не задумывались, что такое для нас Россия. А теперь - какая же тайна в Пушкине! Была тайна, но мы ее уже разгадали, страданием нашим разгадали, тоской по России разгадали. Теперь мы узнали эту тайну - Пушкина.

Кажется, никогда еще не был он так нам близок. Пушкин - все наше бытие, подлинная стихия наша.

Пушкин - не разрешенный еще вопрос, им же поставленный:

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

Может быть, для страшного лихолетья русского и была предуказана чудесная эта тайна - Пушкин. Ибо Пушкин - сама Россия. Есть Пушкин - есть Россия. Это от века дарованный нам залог - навеки. И пришел срок раскрыть эту тайну - Пушкина, "явление чрезвычайное", "пророческое": да укрепимся. С Пушкиным - можно верить: он прирожденность наша, он для нас - чувство родины. Никто так не возвращает нас к истокам, никто не прирос так к сердцу, никто не веет так в душу воздухом детских лет, как Пушкин. С ним мы детством своим живем, слышим, как пахнет снегом, видим "бразды пушистые", "на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре", "мороз и солнце: день чудесный!". Мы оживаем в нем, и сколько же воскресает запахов, отображений!

Встает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик.

С кувшином охтенка спешит.

Под ней снег утренний хрустит.

Смотрим эти "картинки русские" - и вот, чудо преображения. Россия

Но вот уж близко. Перед нами

Уж белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Ах, братцы!..

С Пушкиным - мы в своем.

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года...

Это мы встречаем "утро года": ныне мы просыпаемся, наконец, и видим - Россию, видим, как никогда не видели. Любим, как никогда не любили. Нас пробудил, нас учит любить - Пушкин.

Не мы только раскрыли эту тайну: и там прознали ее, и жаждут чуда. Там восстанавливают "культ Пушкина", вынуждены так делать, и мы понимаем - почему. Это "встреча" народа с Пушкиным не может пройти бесследно: может случиться чудо.

Судьба заставила нас слушать чужой язык, и мы познали, что такое родной язык. Пушкин дал нам язык и - в языке - откровение, какие силы таятся в душе российской: как она глубока, проста, как она широка и величава, нежна, певуча. Мы ныне постигаем, как мы духовно сильны, как многое в нас не находит истолкования у чужих и отметается в облегчающее "ам слав" (славянская душа). У народа духовно бедного - язык бедный. Мерило нашего языка - Пушкин. Пушкину все доступно:

И ..... неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

Он дает нам весь мир чудесной стихией языка; но сердце его Россия. Наша с ним встреча под чужестранным небом, может быть, предуказана, и эта "тайна", которую разгадали мы, - в Пушкине. Все его как бы говорит: "помни свое, сознай себя, кто ты, какого корня?" В Пушкине вся Россия, и Пушкин - в нас. И вся Россия - в нас, и есть, и будет. Пушкин всегда правдив, ясен и искренен: Пушкину надо верить. И раз он изрек:

Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия... -

то так и будет.

Если бы нас спросили о самом важном - чего хотите? - вся Россия сказала бы: "самостоянья своего!" Пушкина это слово:

Два чувства дивно близки нам -

В них обретает сердце пищу -

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века

По воле Бога самого

Самостоянье человека, -

Залог величия его.

Вот завет Пушкина, основы национального бытия. Как никогда еще, за сто лет, мы тщимся найти "самостоянье", и - в разброде, как никогда. Столько перетерпев, нельзя оставаться прежними: страдания умудряют, возвышают. Мы не смеем растрачивать богатства, страданием обретенного. Должны помнить:

Нет, выстрадай сперва себе богатство,

А там посмотрим, станет ли несчастный

То расточать, что кровью приобрел.

С таким богатством мы должны понять Пушкина, раскрыть чудесную тайну, оставленную нам им: неутолимую любовь к России, сознание русской силы и русского единства, помня:

Так тяжкий млат.

Дробя стекло, кует булат.

Должны особенный смысл провидеть в давно знакомом:

Тогда - не правда ли? - в пустыне.

Вдали от суетной молвы,

Я вам не нравилась... Что ж ныне

Меня преследуете вы?

Зачем у вас я на примете?..

Теперь уже вещий смысл провидим мы в той, "с которой образован Татьяны милый идеал...".

О, много, много рок отъял!..

Да, много. Мы влачимся "в пустыне мрачной", мы томимы "духовной жаждой", но вот Серафим нам на перепутье - Пушкин. Мы должны отдать ему наше сердце и принять в отверстую грудь - "угль, пылающий огнем" - его любовь к России, веру его в нее:

В надежде славы и добра,

Гляжу вперед я без боязни.

И тогда все поймем.

И обретем, наконец, единство.

Январь 1937 г. Париж

О. И.Шмелев, наследники, 1937, 1999.